そんな問題を解決します。

私は、2017年から投資信託を始めて7年、投資信託の含み益が98.5%と約2倍に資産を増やすことができました。

「今って株を買っても大丈夫なのかな…?」

そんな不安を感じたときに目にするのが「バフェット指数」という言葉かもしれません。

これは、有名な投資家ウォーレン・バフェット氏が使っていたとされる指標で、株式市場が割高か割安かを判断するヒントになります。

でも、「バフェット指数が高いとS&P500って下がるの?」「今は投資をやめたほうがいいの?」など、はじめて聞く人には難しく感じるかもしれません。

この記事では、バフェット指数とは何か、S&P500とどう関係しているのかを、図や例を交えてやさしく解説します。

そして、「投資を始めたいけど、今がそのタイミングなのか分からない」と悩んでいる方が、自信を持って行動できるようになることを目指しています。

投資に正解はありませんが、「知ることで選べるようになる」のは確かです。まずは一緒に、バフェット指数とS&P500の関係をのぞいてみましょう。

バフェット指数とは

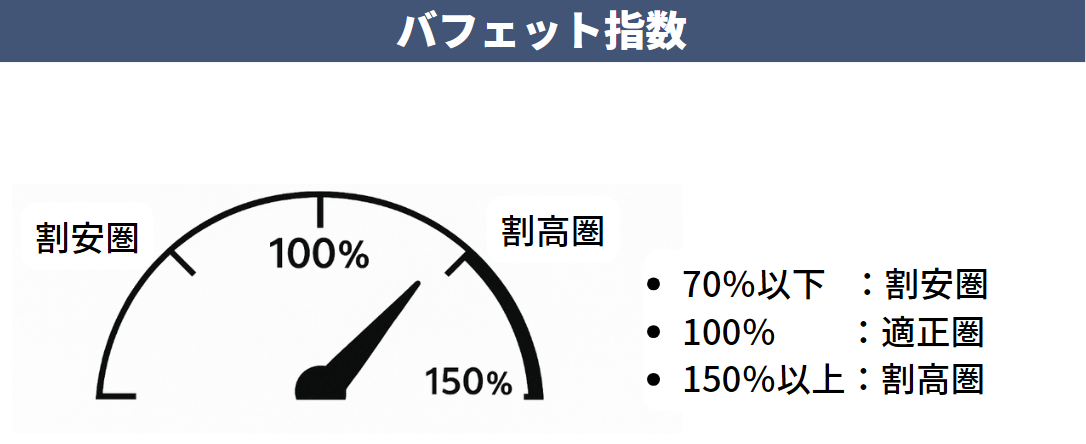

バフェット指数は、株式市場の割高・割安を測るための代表的な指標です。

この指標は、株価全体が経済の実力に対してどれほど高いかを見極めるために使われます。

バフェット指数が高すぎると、株が買われすぎというサインです。

経済の大きさに比べて株が高くなりすぎているかも。

この指標の名前は、有名な投資家ウォーレン・バフェット氏がその重要性を語ったことで知られています。

市場が過熱していないかを確認するため、多くの投資家がチェックしています。

まずは、この指数の基本となる計算方法と意味から見ていきましょう。

定義と計算式(時価総額 ÷ 名目GDP × 100)

バフェット指数は、「株式の時価総額を名目GDPで割ったもの」に100をかけて表します。

計算式:時価総額 ÷ 名目GDP × 100

この数値が高いほど、株式市場が経済の実力よりも高く評価されていることになります。

たとえば、米国全体の株価合計が40兆ドル、名目GDPが20兆ドルであれば、指数は200%になります。

この場合、バフェット指数は非常に高く、割高な市場と見なされます。

過去にも、200%に近づいたタイミングでバブル崩壊が起きた例があります。

このため、100%を超えた状態が続くと注意が必要です。

現在の指数と過去の平均を比較することで、相場の過熱感を冷静に見極められます。

バフェット指数は単純で分かりやすい一方で、GDPの成長速度や株式市場の集中度にも影響されやすい特徴があります。

まずは仕組みを正確に理解し、指標の特性を押さえて使いこなしていきましょう。

バフェット指数の仕組みは簡単!

でも数値の意味をちゃんと知ることが大事だよ

ウォーレン・バフェット氏による位置付けと背景

バフェット指数は、その名の通り、投資家ウォーレン・バフェット氏が重要視する指標として知られています。

彼は過去に、この指標を「株価の全体的な割高・割安を判断する最も的確な単一指標」と表現しました。

バフェット氏はこの考え方を2001年にフォーチュン誌の記事の中で広めました。

たとえば2000年、ITバブルのピークではバフェット指数が140%を超えていました。

その後バブルが崩壊し、株価は大きく下落しました。

このとき、バフェット氏は指数の高さを警戒し、慎重な姿勢を貫いていました。

また2008年のリーマンショック直前にも指数は高水準を記録し、警告として受け止められていました。

こうした歴史から、指数の高さが市場の転換点を示す手がかりになることがわかります。

バフェット氏の投資哲学は「本質的価値を重視する」ことにあります。

そのため、経済全体と比べて株価がどう動いているかを測るこの指数は、彼の考えととても合っています。

数字に頼るだけでなく、背景の文脈を読むことが大切です。

バフェット指数は、ウォーレン・バフェットの“心のコンパス”。

焦らず、冷静に市場を見つめるための目安だよ。

S&P500とバフェット指数の関係

S&P500とバフェット指数は、株式市場の動きを理解するうえで深くつながっています。

両者の関係を知ることで、より正確に市場の割高・割安を見極められます。

S&P500だけ見てると全体が見えないよ。

バフェット指数は市場の全体像を映す鏡なんだ。

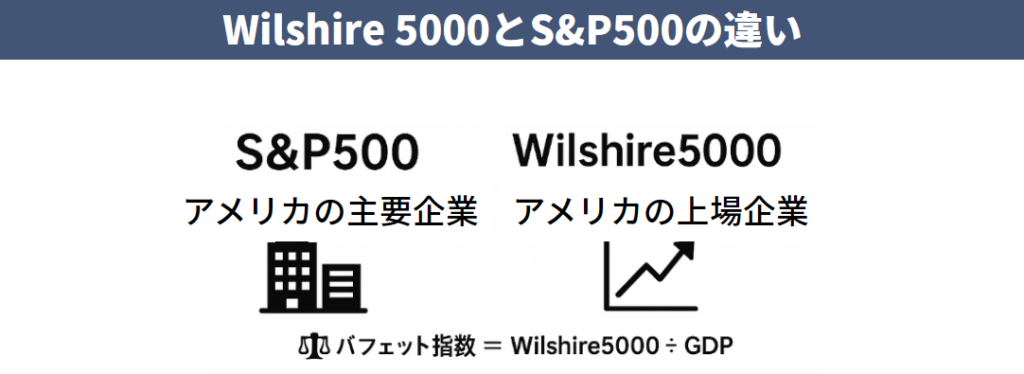

S&P500はアメリカの代表的な上場企業500社の株価をもとにした指数です。

一方、バフェット指数ではWilshire 5000というもっと広い指標を使うのが一般的です。

この章では、両者の違いや使い分け方について詳しく見ていきます。

Wilshire 5000とS&P500の違い

Wilshire 5000はアメリカ市場のほぼすべての上場株式を含む指数です。

そのため、S&P500よりも広く市場全体の動きを反映しています。

バフェット指数ではこのWilshire 5000を使うことで、全体の時価総額を正確に捉えることができます。

たとえばS&P500は、アップルやマイクロソフトなど一部の巨大企業の動きに大きく左右されます。

Wilshire 5000では、中小型株の影響も含まれるため、より市場全体の雰囲気がつかめます。

そのため、S&P500だけでは読み取れない過熱感や割安感をバフェット指数が補ってくれます。

特に市場全体が強気に動いているとき、S&P500だけ見ていると危険なタイミングを見逃す可能性があります。

Wilshire5000とGDPを比べることで、経済の実力と株価のかい離を見やすくなります。

S&P500よりも広い視点を持てるのが、バフェット指数の良さのひとつです。

S&P500だけじゃ足りない。

Wilshire5000を使えば“見えないリスク”にも気づけるよ!

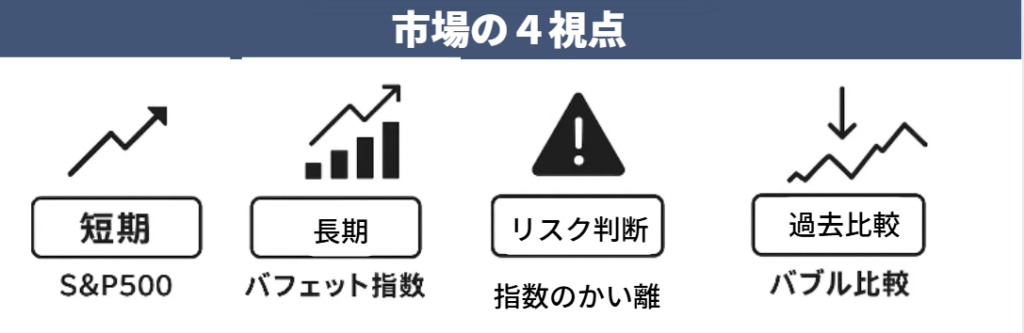

株価の割高・割安の判断基準としての使い分け

バフェット指数とS&P500は、使い方の目的によって役割が変わります。

それぞれの指標の特性を理解し、場面に応じて使い分けることが大切です。

投資判断の目安として知っておくと安心です。

- 短期:S&P500で市場の方向確認

- 長期:バフェット指数で割高確認

- リスク判断:指数のかい離に注目

- 過去比較:バブル水準と照らす

たとえばS&P500が右肩上がりでも、バフェット指数が200%近いと「過熱相場かもしれない」と気づけます。

反対に、S&P500が下落していても、バフェット指数が70%未満なら「割安かも」と判断できます。

市場の動きと本来の価値がずれているタイミングを見逃さないための補助指標になります。

このように、バフェット指数は市場の“温度計”としてとても役立ちます。

S&P500と併用することで、表面的な値動きだけに振り回されずにすみます。

指標を信じるだけでなく、ほかの材料と組み合わせて判断する姿勢が重要です。

バフェット指数で“本当の価値”を確認しよう!

S&P500の上下だけじゃ、全体の姿は見えないよ!

歴史チャートとトレンド分析

バフェット指数の推移を過去のチャートで見ると、市場の動きとリスクがよくわかります。

歴史の中で何が起きたかを振り返ると、現在の状況を冷静に判断する助けになります。

過去を知ることは未来を守ること。

チャートの歴史から学ぼう。

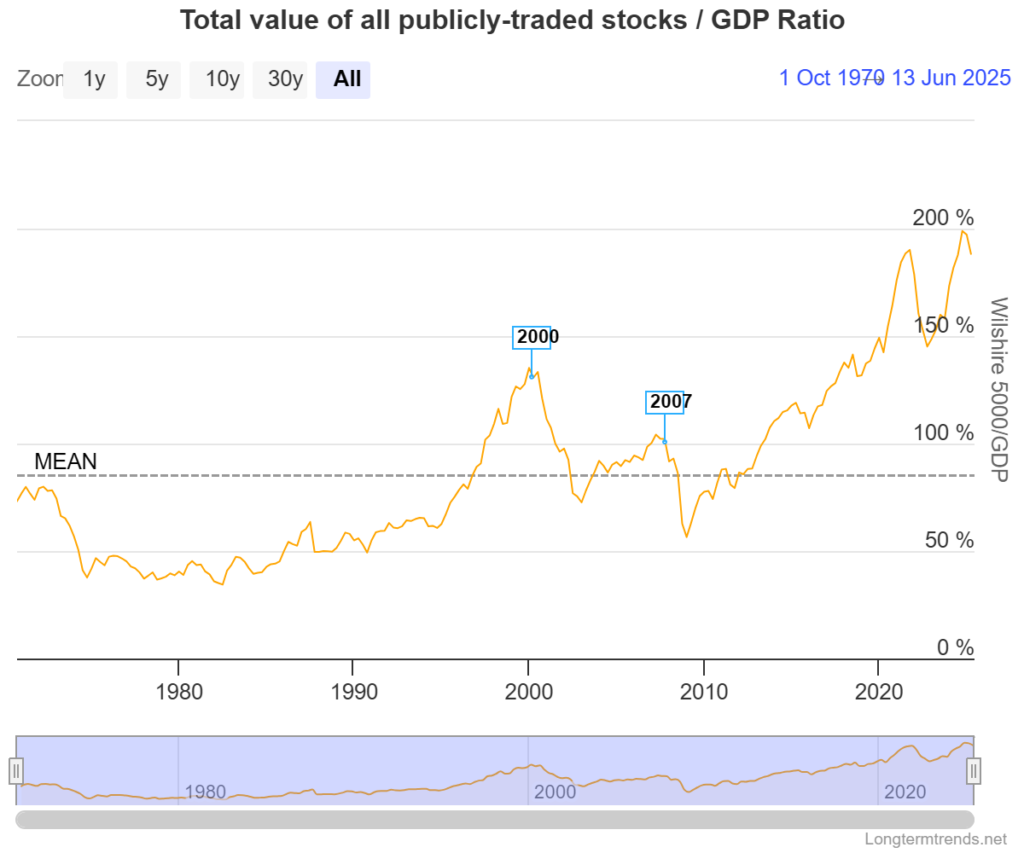

ここからは、1980年代からのチャートをもとに、時代ごとの変化やポイントを見ていきます。

1980年代〜現在の推移グラフ

(出典)Longtermtrends

バフェット指数は、1980年代は50%〜70%ほどの水準で推移していました。

しかし1990年代後半、ITバブルの影響で指数は急上昇しました。

その後の下落と回復、さらにリーマンショックによる急落と再上昇など、大きな波があります。

- 1980年代:50〜70%

- 2000年:ITバブルで140%超

- 2008年:リーマンで70%以下

- 2020年:コロナショックと急回復

- 2021年:金融緩和で過去最高の200%台

まず2000年のITバブルでは、テック企業の期待が過熱しました。

株価は急騰し、バフェット指数は140%を超えていました。

その後バブルが崩壊し、S&P500は数年間下落を続けました。

2008年にはリーマン・ブラザーズの破綻で金融危機が広がり、株価は大暴落しました。

このとき、バフェット指数も70%を切り、「買い場」とされました。

2020年のコロナショックでは指数が急落しましたが、政府の金融緩和により回復が早く、2021年には200%台へ上昇しました。

これらの動きは、市場が期待と恐怖を繰り返していることを示しています。

バフェット指数はそうした心理の「振れ幅」を見える形にしてくれるツールです。

イベントごとのバフェット指数の反応を知ると、

未来の判断に自信が持てるよ!

過去の高水準(200%近辺)とその意味

バフェット指数が200%近くまで上昇した時期は、過去に数回しかありません。

それらの時期は、いずれも「市場が非常に過熱していた」と判断されるタイミングです。

指数が200%に達するというのは、株式市場がGDPの2倍の規模になっている状態です。

- 2021年:200%突破で過去最高

- ITバブル期の140%を大きく超える

- FRBの金融緩和が主な原因

- 金利上昇で調整局面入り

2021年、コロナ後の金融緩和とテクノロジー株の急騰により、バフェット指数は初めて200%を超えました。

このときは多くの投資家が過熱感を感じており、「バブル崩壊の予兆ではないか」との声も強まりました。

その後、2022年以降のインフレと利上げによって指数は下落に転じました。

つまり、200%という水準は「限界に近い状態」として、ひとつの警告サインと捉えられています。

このように、指数が一定水準を超えると、投資家は利益確定やポジション調整を始める傾向があります。

過去の経験から学び、今後の投資判断に役立てる視点が重要です。

バフェット指数が200%なら“注意”のサイン!

安心して買うタイミングじゃないかもね。

最新の水準と市場解説

現在のバフェット指数の水準を知ることで、今の相場の状態がよくわかります。

直近のデータを確認し、過去と比べながら割高・割安の判断材料として活用できます。

今のバフェット指数がどうかを知ると、

投資のタイミングが見えてくるよ。

現在のバフェット指数(月次/年次)

2025年現在、バフェット指数はおよそ200%前後で推移しています。

2024年には一時200%を超えていたため、やや調整が入った状態といえます。

(出典)Longtermtrends

- 2025年6月時点:約200%

- 2024年末:200%前後のピーク

- 年初来:やや下落傾向

- 金融政策と企業業績が要因

たとえば2024年末、AI関連銘柄の上昇により指数が急騰しました。

その後、インフレ懸念とFRBの発言をきっかけに市場は一服し、2025年には180%台まで低下しています。

直近では、トランプの関税政策による市場が急落する場面もありました。

ただし、長期平均(およそ100%)と比較すると、今でも高水準なのは変わりません。

「最高値からは下がったけど、割安ではない」というのが現状の評価です。

最高から下がったとはいえ、

まだ高めの水準。油断は禁物だよ!

割高・割安の判断と現在のシグナル(買いシグナル・警告)

現在のバフェット指数を見ると、相場は「やや割高」と判断できます。

過去の平均と比べると、今の水準は依然として高めです。

そのため、慎重な投資判断が求められます。

- 現在の水準:200%前後

- 適正水準:およそ100%

- 150%超は「警戒ゾーン」

- 70〜90%は「割安の買い場」

たとえば指数が100%前後なら「適正な水準」と見なされ、安心して投資できる目安となります。

逆に180%や200%といった水準では、過去のバブルと重なるため注意が必要です。

このとき、追加投資は控えめにし、現金や守りの資産を増やす判断がよく取られます。

一方、70〜80%など割安な場面では、逆に積極的な買いを検討する投資家が増えます。

シンプルな目安ですが、心理やタイミングをとらえるうえで非常に効果的です。

単なる数値ではなく、「市場の空気」を映す信号として捉えるのがポイントです。

200%は“警戒ゾーン”。

慌てて買うより、今は様子見が賢いかもね!

S&P500チャート分析

S&P500のチャートを分析すると、米国株の動きとその背景がより深く理解できます。

バフェット指数と合わせて見ることで、現在の相場の全体像がはっきり見えてきます。

S&P500の流れを知れば、

どんな投資判断も自信を持ってできるよ!

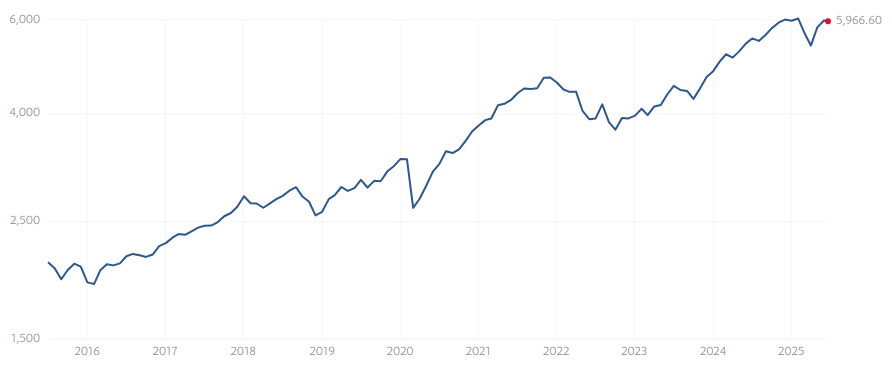

長期(10年〜)の右肩上がりトレンド

S&P500はこの10年、長期的に右肩上がりのトレンドを維持しています。

テクノロジーの成長や企業業績の向上が、その背景にあります。

この流れは、アメリカ経済の強さを反映しているともいえます。

たとえば2013年に1500ポイントだったS&P500は、2023年には4500ポイントを突破しました。

背景には、クラウドやスマートフォンの普及といった社会構造の変化があります。

また、投資信託やETFを通じてS&P500に資金が集まる流れも続いています。

これにより、指数は安定的に成長し、長期投資に向いた対象として注目されています。

もちろん、途中には下落もありますが、トレンド全体としては一貫した上昇基調です。

この強さがあるからこそ、S&P500は多くの人の資産形成に選ばれてきたのです。

S&P500は10年スパンで見れば上昇中!

コツコツ投資の強い味方だよ!

短期的な変動と経済イベント(例:トランプ政策、利下げ)

S&P500は長期的には右肩上がりですが、短期的にはさまざまな経済イベントで上下に動きます。

特に政策や金利の変化は、株価に大きな影響を与えます。

市場が敏感に反応する要素を押さえることが、短期戦略には欠かせません。

- 利下げ:株価が上昇しやすい

- 利上げ:株価が調整しやすい

(出典)S&P Global

たとえば2017年、トランプ大統領の法人減税が発表されると、企業利益の増加期待から株価が急騰しました。

一方、2022年にインフレが加速するとFRBが利上げに転じ、S&P500は調整局面に入りました。

また、雇用統計やCPI(消費者物価指数)の数値も、発表直後に相場が乱高下する要因になります。

短期トレードを行う人にとっては、こうしたイベント前後の動きを読む力が求められます。

一方で、長期投資をする人も、変動の背景を知ることで落ち着いて対処できます。

どんな場面でも、情報に振り回されず冷静な判断を心がけましょう。

短期はブレやすいけど、

中身を見れば慌てずにすむよ!

指標の実用・注意点

バフェット指数は便利な指標ですが、使い方には注意が必要です。

他の指標と組み合わせて使うことで、より信頼性の高い判断ができます。

バフェット指数だけを信じすぎないで!

ほかの数字も見てバランスよく判断しよう。

ここからは、バフェット指数を使う際に気をつけたいポイントと、他の指標との比較について解説します。

バフェット指数を使う際の注意点

バフェット指数は便利ですが、単独での判断には限界があります。

相場の全体感をつかむには役立ちますが、短期の動きや個別株には向いていません。

また、名目GDPの速報値や修正が入ることで指数も大きく変動することがあります。

- 短期投資には不向き

- GDPの変動で指数がブレる

- 株式市場の集中も影響

- 過去と状況が違うことも

たとえばGDPが急増した年は、実際の株価が変わっていなくても指数が急落する場合があります。

また、一部の巨大企業に資金が集中していると、全体の時価総額が実態以上に膨らむこともあります。

こうした理由から、指数の数字だけをうのみにせず、「背景」を考えることが大切です。

過去と同じ水準でも、状況や構造が違えば、意味合いも変わってきます。

バフェット指数は「気づき」を与えてくれるツールとして使いましょう。

バフェット指数はあくまで“目安”。

数字の裏にある意味も見ようね!

他のバリュエーション指標との比較(PER、CAPEなど)

バフェット指数だけでなく、他のバリュエーション指標も一緒に見ると精度が高まります。

代表的なのはPER(株価収益率)やCAPE(10年平均のPER)です。

これらは企業の利益をもとにした指標で、個別銘柄や業種の評価にも向いています。

- PER:株価 ÷ 1株利益

- CAPE:過去10年の平均PER

- バフェット指数:市場全体×GDP

- 指標ごとに得意・不得意あり

たとえばPERは、「今の株価がその企業の利益の何倍か」を示してくれます。

15〜20倍なら平均的、30倍以上ならやや割高と見なされることが多いです。

CAPEは、景気変動の影響を減らし、長期的な視点で株価水準を判断できます。

それに対してバフェット指数は、企業ではなく「国全体」を見る大きなスケールの指標です。

それぞれ違った角度から株価の評価ができるため、組み合わせて使うのがおすすめです。

PERは“会社の健康”、バフェット指数は“国の健康”!

両方見るともっと安心だね!

国際比較・GDP算定方法の差異による限界

バフェット指数は国ごとの比較にはあまり向いていません。

理由は、各国のGDPの算出方法や株式市場の構成が異なるからです。

そのため、アメリカと日本、ヨーロッパなどを単純に比べるのは正確ではありません。

- GDPの計算方式が国によって違う

- 株式市場の規模もバラバラ

- 上場率の差が指数に影響

- 単純比較は誤解を生みやすい

たとえばアメリカでは、民間企業の多くが上場しており、時価総額の合計も非常に大きくなります。

一方、日本では上場していない大手企業も多く、時価総額が実態より小さく見えることがあります。

また、GDPの成長率や構成の違いにより、同じ指数でも意味が大きく変わってきます。

このような背景を理解せずに国際比較を行うと、「日本の株は割安だ」といった誤解を生む原因になります。

正しく活用するためには、各国の前提条件や指標の算出ルールを把握することが重要です。

数字の見た目だけじゃダメ!

その“国のルール”もちゃんと知ろう!

バークシャーの動向とバフェットの発言

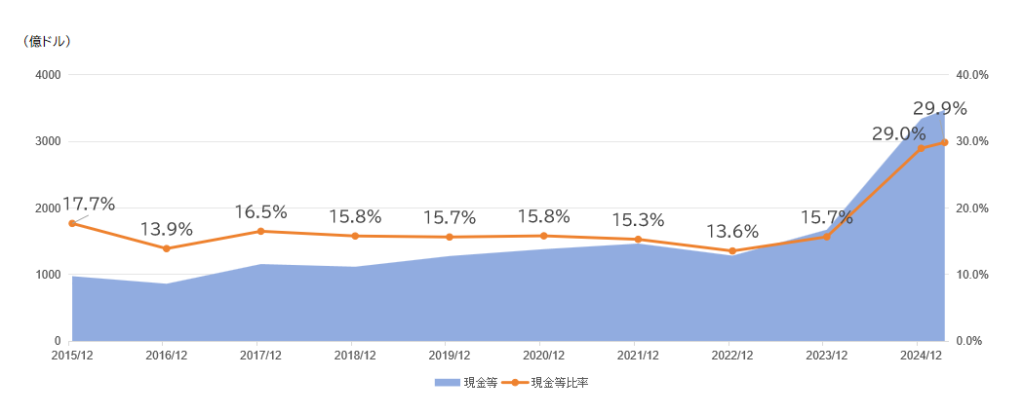

バフェット指数に関連して注目されるのが、ウォーレン・バフェット氏の運営するバークシャー・ハサウェイの動きです。

彼の発言や投資行動は、世界中の投資家にとって大きなヒントになります。

実際、指数が高水準になると、バークシャーの現金保有比率が上がる傾向があります。

(参考)CompaniesMarketCap(Berkshire Hathaway (BRK-B) – Cash on Hand、Total assets)

- 指数高騰期に買いを控える

- 割安局面で大きく投資

- 発言は「長期目線」が基本

- 現金比率の増減も注目

2025年3月末には現金保有は3,542億と、過去最高となっており、保有率も29.9%となっています。

バフェット氏は以前に、こう言っています。「他人が貪欲なときは恐れよ」。そして今、バフェット氏はそれに従って行動しています。

過去にはリーマンショックの後、割安になった企業に大型投資を行い、高いリターンを上げた実績もあります。

このように、バフェット氏の発言や行動は「指数の使い方」を示す実例といえます。

ただ株を買う・売るのではなく、経済の背景や全体の流れを見て動く姿勢が学べます。

“今は買わない”という判断も、立派な投資。

バフェットの慎重さに学ぼう!

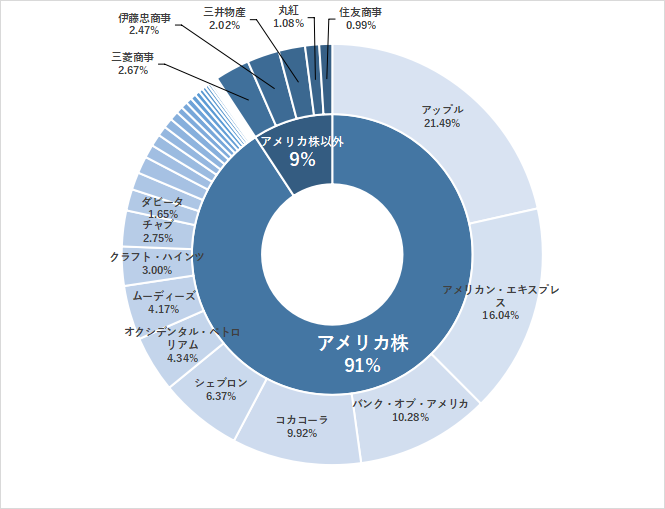

バークシャーのアメリカ株保有率

約9割がアメリカ株です。また、その9割がS&P500にふくまれます。

米国株が他国の株に対して圧倒的に条件が整っているため、今後とも米国中心戦略が続くようです。

(参考)moomoo証券

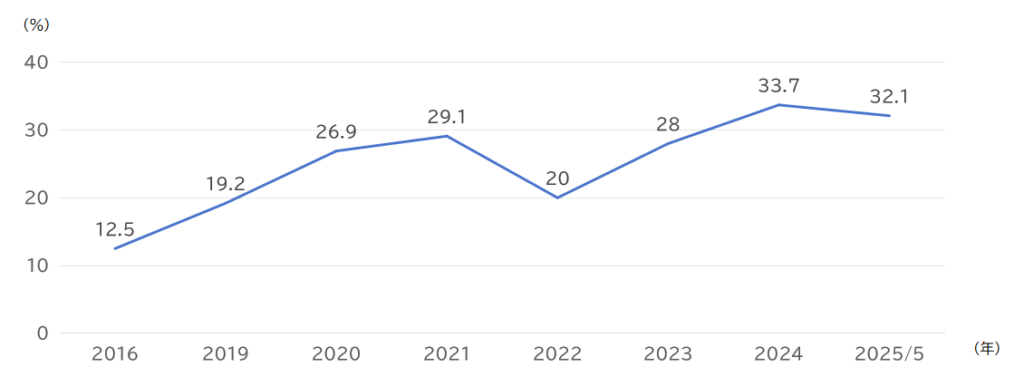

S&P500集中投資のリスク(マグニフィセント7依存など)

S&P500は分散性が高いとされますが、近年では一部の巨大企業に依存する傾向が強まっています。

とくに「マグニフィセント7」(Apple・Microsoft・Alphabet・Amazon・NVIDIA・Meta・Tesla)と呼ばれる企業群が指数全体を押し上げている状況です。

S&P500 時価総額に占める割合に偏りがでることで、リスクの見落としにつながる可能性があります。

- 2016年→2024年 で比率は約 3 倍。

- 2025 年は 30% 前後で高止まりしつつも、金利・政策リスクで振れが大きい。

S&P500の約30%を「マグニフィセント7」が占めることで、7社の株価が上がるだけで指数全体が大きく伸びたように見えています。

しかし、中小企業や他のセクターは伸び悩んでおり、実体経済とのギャップが広がっています。

このような偏りは、バフェット指数との間に「市場と経済のズレ」として表れることがあります。

S&P500だけを見て安心せず、中身の構成や偏りもチェックしておくことが大切です。

S&P500も“偏り”がある時代。

見えないリスクをちゃんと見ておこう!

チャートの入手方法と更新頻度

バフェット指数は以下の日本語サイトで確認できます。

- 投資の森:最新値がトップに大きく表示され、変化率も一目で分かる

- 株式マーケットデータ:S&P500の長期チャートも同時に分かる。

日次・月次・四半期ベースで見るタイミング

バフェット指数やS&P500チャートは、見るタイミングによって得られる情報が変わります。

短期・中期・長期のどの視点で投資するかによって、確認する頻度を調整しましょう。

適切なリズムで確認することで、冷静な投資判断ができるようになります。

- 日次:短期売買の判断に

- 月次:中期的なトレンド確認

- 四半期:経済指標と合わせて判断

- 年次:長期投資の振り返りに

たとえば、日次で見るとニュースやイベントによる変動をすぐに把握できます。

一方で、月末や四半期ごとのタイミングで確認すれば、より落ち着いた視点で傾向をつかめます。

長期投資をしている人であれば、年に1〜2回の見直しでも十分なケースもあります。

重要なのは、確認するたびに「なぜ変動したのか」を考える習慣をつけることです。

単なる数字の上下に一喜一憂せず、意味のある行動につなげましょう。

“数字を見たら、理由も考える”が大事!

見方を変えると、チャートは味方になるよ!

投資戦略への活用例

バフェット指数は、投資戦略を立てるうえでとても役立つツールです。

特に「割高なときの守り方」や「割安なときの買い方」の判断材料として活用されています。

指標を“見るだけ”じゃもったいないよ!

賢く使えば投資の武器になる!

割高時のリスクヘッジ(分散投資、現金比率の調整など)

バフェット指数が高水準のときは、投資リスクも高まっていると考えられます。

このようなときは、ポートフォリオを見直し、守りの姿勢を強めることが重要です。

過去のバブル崩壊前も、指数が極端に高い状態が続いていました。

- 投資先を分散する

- 株式の比率を減らす

- 現金や債券を増やす

- 短期ではなく中長期視点で判断

たとえば、2021年にバフェット指数が200%を超えたとき、多くのプロ投資家は株の一部を売却し、現金比率を高めていました。

同時に、海外資産やゴールドなど、異なる値動きをする商品に分散する動きも見られました。

株式市場が過熱しすぎている場合、ちょっとしたニュースでも急落を引き起こすことがあります。

そのため、ポートフォリオのバランスを見直しておくことが、自分の資産を守る鍵になります。

「攻めより守り」を意識することで、急変時にも冷静に対応できるようになります。

“守る投資”も立派な戦略!

高すぎるときは、あえて動かないのもアリ!

割安時の購入タイミング検討

バフェット指数が低水準にあるときは、買いのチャンスとされることが多いです。

特に70%〜90%あたりは、歴史的に「割安」と判断されてきたゾーンです。

こうした時期に仕込むことで、将来的に大きなリターンを得られる可能性があります。

- バフェット指数が70〜90%なら注目

- 景気後退時に仕込みやすい

- 積立投資を加速する

- 個別株よりも指数全体が安全

たとえば2009年のリーマンショック後、バフェット指数は70%台まで下がりました。

この時期に投資を始めた人は、その後の回復相場で大きな利益を得た例が多くあります。

割安なタイミングでは、「一気に買う」のではなく、少しずつ積み立てる方法がリスクを減らせて効果的です。

特定の企業ではなく、インデックス全体に投資することで、より安定した成果を期待できます。

大きな下落のあとに冷静に投資できるかどうかが、成功の鍵になります。

下がってるときほど“チャンス”がある!

勇気を出して、積み立ての手を止めないで!

日本版バフェット指数

日本版バフェット指数は「日本株の時価総額 ÷ 日本の名目GDP × 100」で算出できます。

日本企業の海外売上依存度が高まるにつれ、単純な「GDPとの対比」だけでは過熱度を判断しづらくなっています。

指数の絶対水準より、トレンドの変化や他国との相対比較を意識すると活用しやすいでしょう。

- 「円安で上がり、円高で下がる」傾向が顕著で指数変動が為替に左右されやすい。

バフェット指数とS&P500のまとめ

バフェット指数は「株式市場の時価総額 ÷ GDP × 100」で計算されるシンプルな指標です。

100%を超えると割高、70%を切ると割安とされ、長期的な投資判断に役立ちます。

S&P500は米国主要500社の株価動向を示し、長期では上昇トレンドを続けています。

両者を組み合わせることで、投資判断の精度が高まります。

ただし、どちらの指標も「完璧ではない」ことを理解し、ほかの情報と併用して使いましょう。

今後注視すべき指標とタイミング

今後も以下のようなタイミングでバフェット指数の確認を習慣づけましょう。

- FRBの政策変更発表時

- 四半期GDP速報値の公表後

- S&P500が急変したとき

- 経済イベント(大統領選、金融危機など)